Entwicklung eines Risikobewertungsrahmens für IT

Die Entwicklung eines Risikobewertungsrahmens für IT ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die ihre Informationssicherheit stärken und den Schutz sensibler Daten gewährleisten möchten. Ein durchdachtes Modell hilft, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen, das Schadenspotenzial einzuschätzen und gezielte Gegenmaßnahmen zu planen. In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Cyberangriffe und Datenlecks an der Tagesordnung stehen, ist ein robuster Risikobewertungsprozess für IT-Systeme und -Infrastrukturen unerlässlich, um den Geschäftsbetrieb abzusichern und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Definition von IT-Risiken

IT-Risiken umfassen alle potenziellen Ereignisse, die zu einem Schaden für die Informations- und Kommunikationstechnologie eines Unternehmens führen könnten. Dazu zählen sowohl interne Faktoren wie Fehler in der Softwareentwicklung als auch externe Gefahren wie Cyberangriffe oder Naturkatastrophen. Es ist wichtig, die vielfältigen Erscheinungsformen von Risiken präzise zu definieren, um ihre Bedeutung für das jeweilige Unternehmen realistisch einzuschätzen. Nur auf dieser Basis können fundierte Entscheidungen über Schutzmaßnahmen getroffen werden, die das Gesamtrisiko minimieren und die Widerstandsfähigkeit der IT-Landschaft stärken.

Methoden der Risikoidentifikation

Die Identifikation relevanter Risiken erfordert einen strukturierten Ansatz, der verschiedene Methoden wie Workshops, Interviews oder technische Analysen einbezieht. Ziel ist es, alle Schwachstellen innerhalb der IT-Infrastruktur systematisch zu erfassen. Neben offensichtlichen Gefahrenquellen sollte bei der Analyse auch auf weniger augenfällige Risiken geachtet werden, die beispielsweise durch Drittanbieter entstehen oder im laufenden Betrieb übersehen werden. Ein umfassendes Bild der Bedrohungslage ist notwendig, um die Wirksamkeit nachfolgender Sicherheitsmaßnahmen realistisch einschätzen zu können.

Bedeutung regelmäßiger Überprüfungen

IT-Risiken verändern sich laufend durch neue Technologien, Softwareupdates oder veränderte gesetzliche Anforderungen. Deshalb ist es unerlässlich, den definierten Risikobewertungsrahmen kontinuierlich zu überprüfen und an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Nur wer regelmäßig Schwachstellen identifiziert und analysiert, bleibt gegenüber externen und internen Bedrohungen resilient. Darüber hinaus stärkt eine kontinuierliche Überwachung das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kunden in die Sicherheit der Unternehmensdaten und hilft, potenzielle Schäden frühzeitig zu begrenzen.

Aufbau eines effektiven Risikobewertungsrahmens

Festlegung von Zuständigkeiten

Damit ein Risikobewertungsrahmen erfolgreich implementiert werden kann, ist die klare Definition von Verantwortlichkeiten unabdingbar. Jede Abteilung sollte wissen, welche Aufgaben ihr im Prozess zukommen und wie sie zur Gesamtstrategie beiträgt. Oftmals ist eine zentrale Stelle für die Koordination verantwortlich, während einzelne Mitarbeiter Risiken identifizieren und melden. Transparente Kommunikationswege und eindeutige Rollenbeschreibungen stellen sicher, dass kein Risiko unbeachtet bleibt und die Reaktionsfähigkeit im Ernstfall gewährleistet ist.

Integration in Unternehmensprozesse

Die Risikobewertung muss eng mit den bestehenden Geschäftsprozessen verzahnt sein, um nachhaltig und wirksam zu funktionieren. Das bedeutet, dass Risiken schon bei der Planung neuer IT-Projekte bedacht und kontinuierlich im Betriebsalltag berücksichtigt werden. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Sensibilisierung aller Mitarbeitenden für Sicherheitsaspekte. Durch Schulungen und die Schaffung eines grundlegenden Bewusstseins für IT-Risiken kann gewährleistet werden, dass Prozesse nicht nur formal, sondern auch praktisch umgesetzt werden.

Dokumentation und Nachverfolgung

Jede Risikobewertung steht und fällt mit einer lückenlosen Dokumentation. Alle identifizierten Risiken, Bewertungsergebnisse und beschlossenen Maßnahmen müssen sorgfältig festgehalten werden. So wird Transparenz geschaffen und der Rahmen ermöglicht eine nachvollziehbare Entwicklung der Sicherheitslage. Die fortlaufende Nachverfolgung sorgt zudem dafür, dass Maßnahmen rechtzeitig angepasst und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden können. Ein zentral gepflegtes Risikoregister vereinfacht die Verwaltung und erleichtert die Kommunikation mit Führungskräften oder externen Prüfern.

Bewertung und Priorisierung von IT-Risiken

Kriterien für die Risikobewertung

Zur Bewertung von IT-Risiken werden verschiedene Kriterien herangezogen, etwa die Wahrscheinlichkeit des Eintritts, die potenziellen Auswirkungen und die Erkennungswahrscheinlichkeit. Es gilt, diese Faktoren sowohl qualitativ als auch quantitativ zu erfassen und in den Gesamtkontext des Unternehmens einzubetten. Beispielsweise kann der Ausfall eines zentralen Systems unterschiedliche Folgen haben, abhängig von Branche und Geschäftsmodell. Daher ist es essenziell, die Bewertungskriterien individuell festzulegen, um eine realitätsnahe Einschätzung zu gewährleisten.

Risikobewertungstechniken

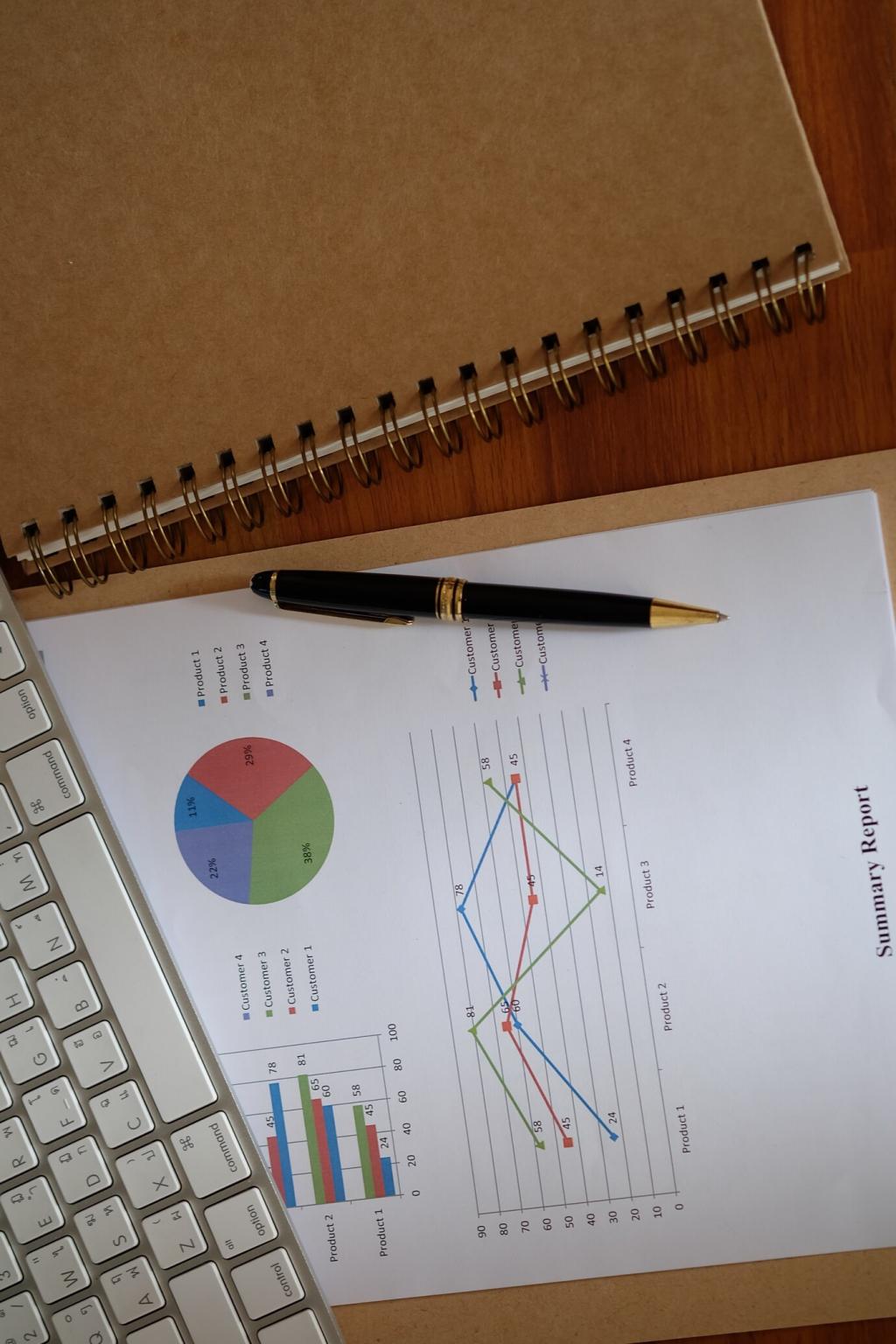

Verschiedene Techniken, wie die qualitative oder quantitative Risikoanalyse, helfen dabei, Risiken systematisch zu bewerten. Qualitative Analysen basieren häufig auf Experteneinschätzungen und Szenarien, während quantitative Methoden finanzielle Verluste und Eintrittswahrscheinlichkeiten berechnen. Die Wahl der passenden Technik richtet sich nach Ressourcen, Datenverfügbarkeit und Zielsetzung des Unternehmens. Häufig ist eine Kombination aus beiden Methoden sinnvoll, um verlässliche und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Die methodische Vielfalt stärkt letztlich die Entscheidungsqualität im Risikomanagement.

Strategien zur Priorisierung

Nach der Bewertung stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die identifizierten Risiken nach ihrer Dringlichkeit zu priorisieren. Dabei helfen Risikomatrixen oder Heatmaps, um Risiken mit hohem Schadenspotenzial und hoher Eintrittswahrscheinlichkeit visuell darzustellen. So können Ressourcen gezielt auf die kritischsten Bedrohungen konzentriert werden. Die Priorisierung schafft zudem Klarheit über Sofortmaßnahmen und langfristige Strategien zur Risikominderung. Gleichzeitig wird dokumentiert, welche Risiken akzeptiert werden können und wo ggf. Akzeptanzgrenzen überschritten sind.